Fake, Fehler, Falschmeldung: Wer weiß, was stimmt?

Ein Moment Ihrer Zeit für die Wahrheit.

In einer Welt voller Fehlinformationen und Fake News ist es unser Auftrag bei Mimikama.org, Ihnen zuverlässige und geprüfte Informationen zu liefern. Tag für Tag arbeiten wir daran, die Flut an Desinformation einzudämmen und Aufklärung zu betreiben. Doch dieser Einsatz für die Wahrheit benötigt nicht nur Hingabe, sondern auch Ressourcen. Heute wenden wir uns an Sie: Wenn Sie die Arbeit schätzen, die wir leisten, und glauben, dass eine gut informierte Gesellschaft für die Demokratie essentiell ist, bitten wir Sie, über eine kleine Unterstützung nachzudenken. Schon mit wenigen Euro können Sie einen Unterschied machen.

Stellen Sie sich vor, jeder, der diese Zeilen liest, würde sich mit einem kleinen Beitrag beteiligen – gemeinsam könnten wir unsere Unabhängigkeit sichern und weiterhin gegen Fehlinformationen ankämpfen.

So kannst Du unterstützen:

PayPal: Für schnelle und einfache Online-Zahlungen.

Steady oder Patreon: für regelmäßige Unterstützung.

Branchenfrühstück „DeFacto-Highlight“ gab Orientierung im Begriffs- und Informationsdschungel rund um „Fake News“

Eine gesunde Skepsis gegenüber dem Begriff „Fake News“, Herausforderungen durch neue Verbreitungswege und deren rasante Geschwindigkeit sowie Transparenz als Mittel, um Vertrauen (wieder) zu gewinnen – das waren nur einige der Aspekte, über die Expertinnen und Experten am Podium der heutigen Veranstaltung von APA-DeFacto zum Thema „Wegweiser im Dschungel gesucht: Recherche in Zeiten von ‚Fake News‘“ diskutierten.

Fotograf: Jacqueline Godany | Fotocredit: APA-DeFacto

Andre Wolf vom Verein Mimikama

Wolf beschrieb etwa klassische „Fake News“ mit rein kommerziellem Hintergrund, die mit möglichst reißerischen Aufmachern egal welchen Inhalts möglichst viel Aufmerksamkeit generieren, alleine mit dem Ziel, Werbung platzieren zu können. Dieses Phänomen sei jedoch im deutschsprachigen Raum – noch – eher gering verbreitet.

Was jedoch alltäglich, besonders auf sogenannten sozialen Plattformen, beobachtet werden könne, seien sogenannte „Hybridfakes“: „Echte Bilder oder Videos, die durch falsche Angaben zu Zeit, Ort oder Kontext in einen völlig falschen Zusammenhang gestellt werden und von ‚alternativen‘ Blogs oder Nachrichtenseiten stark verbreitet werden“, beschreibt Wolf. Mimikama versucht, solche und viele weitere Irreführungen aufzuklären und erhält dazu pro Tag etwa 100-150 Anfragen von Usern. Die hohe Verbreitungskraft des Vereins mit etwa 700.000 Facebook-Fans bildet ein Gegengewicht zur Verunsicherung durch manipulative Inhalte.

ORF-eins-Infochefin Lisa Totzauer

Welche Möglichkeiten es gibt, Gerüchten und Irreführungen zu begegnen, beleuchtete die Podiumsrunde aus unterschiedlichen Blickwinkeln. ORF-eins-Infochefin Lisa Totzauer strich die Notwendigkeit und den Mut zur Transparenz heraus:

Wir müssen berichten, was gesicherte Fakten sind, aber auch offenlegen, was wir noch nicht wissen oder wissen können.“ Um das Vertrauen in klassische Medien zu stärken, riet Totzauer, ein Thema möglichst von allen Richtungen zu beleuchten, auch wenn dies Zeit und Aufwand bedeute.

Katharina Schell, Medienredakteurin der APA

In die gleiche Kerbe schlug Katharina Schell, Medienredakteurin der APA sowie Mitglied der Chefredaktion und des APA-medialab:

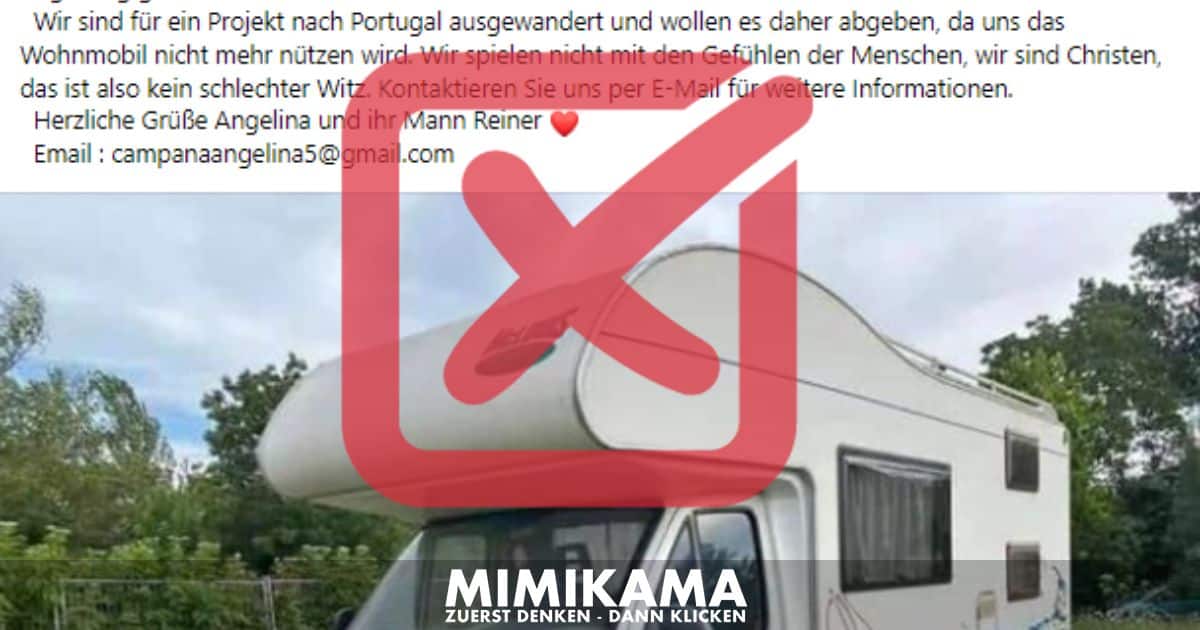

Eine wertvolle Information sei auch immer, wer überhaupt hinter einer Nachricht steht – dabei hilft etwa „SourceCheck“, ein Tool, das APA-medialab als Prototyp entwickelt hat. „Bei Bildern ist die Situation noch etwas komplexer“, betonte Petra Bernhardt, Bildexpertin an der Universität Wien. Einerseits seien Bild-Text-Kombinationen die meistgeteilten Inhalte im Web, zusätzlich können Bilder schnell einen vermeintlich eindeutigen und oft sehr emotionalen Eindruck erzeugen. „So können etwa echte Pressebilder in einem völlig falschen Zusammenhang ein Eigenleben entwickeln.“

APA-DeFacto-Geschäftsführer Klemens Ganner

Falschmeldungen gab es zwar schon lange vor dem Internet, räumte APA-DeFacto-Geschäftsführer Klemens Ganner ein.

Für Unternehmen, die sich mit Falschmeldungen konfrontiert sehen, sei ein verlässliches System essenziell, das bei auffälligen Ereignissen in Social Media schnell Alarm schlägt – „ich muss als einer der ersten bemerken, was da über mich berichtet wird“, fasste Ganner zusammen und fügte hinzu: „ Als größter Anbieter von Mediendatenbanken verfügen wir über eine Vielzahl von Quellen, von denen jede einzelne bei uns eindeutig referenziert ist. Der User kann somit sofort erkennen, wer der Verfasser der Meldung ist und um welches Medium es sich handelt. Das macht die Einschätzung, ob es sich um eine tendenziell vertrauenswürdige Quelle handelt oder nicht, wesentlich einfacher.“

Man ist sich einig!

Die Expertinnen und Experten waren sich einig, dass es eine einheitliche Antwort auf die Frage, wie mit irreführenden Informationen umzugehen sei, nicht gebe. Denn mit einer Entgegnung oder Richtigstellung erhalte ein falscher Bericht immer eine zusätzliche Bühne. Und ständig negativen Nachrichten nachzulaufen, dürfe auch nicht zur Hauptbeschäftigung von Kommunikationsprofis werden. Die Frage sei, wie man die User erreicht, die möglicherweise „Fake News“ konsumieren: „Nicht nur in technischer, sondern auch in inhaltlicher Hinsicht müssen sich Medien und Unternehmen überlegen, wie sie ihre Kunden erreichen. Das hat nichts mit anbiedern zu tun, sondern mit Respekt“, schloss Katharina Schell.

Live-Mitschnitt der Veranstaltung

FAKE NEWS BEKÄMPFEN

Unterstützen Sie Mimikama, um gemeinsam gegen Fake News vorzugehen und die Demokratie zu stärken. Helfen Sie mit, Fake News zu stoppen!

Mit Deiner Unterstützung via PayPal, Banküberweisung, Steady oder Patreon ermöglichst Du es uns, Falschmeldungen zu entlarven und klare Fakten zu präsentieren. Jeder Beitrag, groß oder klein, macht einen Unterschied. Vielen Dank für Deine Hilfe! ❤️

Mimikama-Webshop

Unser Ziel bei Mimikama ist einfach: Wir kämpfen mit Humor und Scharfsinn gegen Desinformation und Verschwörungstheorien.

Hinweise: 1) Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell

war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur

Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

2) Einzelne Beiträge (keine Faktenchecks) entstanden durch den Einsatz von maschineller Hilfe und

wurde vor der Publikation gewissenhaft von der Mimikama-Redaktion kontrolliert. (Begründung)

Mit deiner Hilfe unterstützt du eine der wichtigsten unabhängigen Informationsquellen zum Thema Fake News und Verbraucherschutz im deutschsprachigen Raum

INSERT_STEADY_CHECKOUT_HERE

Kämpfe mit uns für ein echtes, faktenbasiertes Internet! Besorgt über Falschmeldungen? Unterstütze Mimikama und hilf uns, Qualität und Vertrauen im digitalen Raum zu fördern. Dein Beitrag, egal in welcher Höhe, hilft uns, weiterhin für eine wahrheitsgetreue Online-Welt zu arbeiten. Unterstütze jetzt und mach einen echten Unterschied! Werde auch Du ein jetzt ein Botschafter von Mimikama

Mehr von Mimikama

Mimikama Workshops & Vorträge: Stark gegen Fake News!

Mit unseren Workshops erleben Sie ein Feuerwerk an Impulsen mit echtem Mehrwert in Medienkompetenz, lernen Fake News und deren Manipulation zu erkennen, schützen sich vor Falschmeldungen und deren Auswirkungen und fördern dabei einen informierten, kritischen und transparenten Umgang mit Informationen.