Medikament gegen SARS-CoV-2 möglicherweise auch gegen künftige Varianten

Autor: Ralf Nowotny

Wir brauchen deine Hilfe – Unterstütze uns!

In einer Welt, die zunehmend von Fehlinformationen und Fake News überflutet wird, setzen wir bei Mimikama uns jeden Tag dafür ein, dir verlässliche und geprüfte Informationen zu bieten. Unser Engagement im Kampf gegen Desinformation bedeutet, dass wir ständig aufklären und informieren müssen, was natürlich auch Kosten verursacht.

Deine Unterstützung ist jetzt wichtiger denn je.

Wenn du den Wert unserer Arbeit erkennst und die Bedeutung einer gut informierten Gesellschaft für die Demokratie schätzt, bitten wir dich, über eine finanzielle Unterstützung nachzudenken.

Schon kleine Beiträge können einen großen Unterschied machen und helfen uns, unsere Unabhängigkeit zu bewahren und unsere Mission fortzusetzen.

So kannst du helfen!

PayPal: Für schnelle und einfache Online-Zahlungen.

Steady: für regelmäßige Unterstützung.

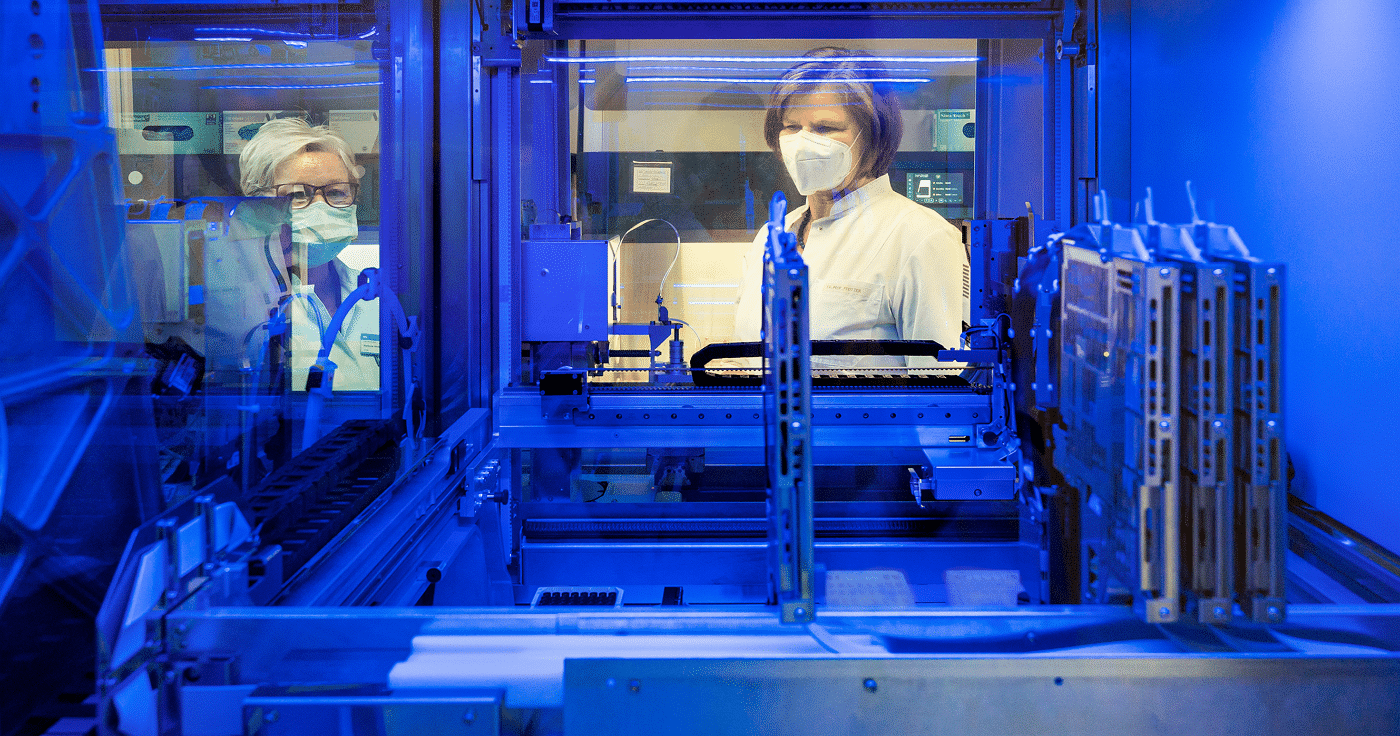

Ein Forschungsteam entwickelte ein Protein, welches im Zellversuch die Infektion mit SARS-CoV-2 und Varianten zuverlässig verhindert.

Dank einer bisher einzigartigen weltweiten Zusammenarbeit gab es sehr schnell Impfstoffe gegen das SARS-CoV-2-Virus. Bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 gab es bisher aber nur Teilerfolge. Gefördert von der Bayerischen Forschungsstiftung hat nun ein Münchener Forschungsteam ein Protein entwickelt, das im Zellversuch die Infektion durch das Virus und seine Varianten zuverlässig verhindert.

Das SARS-CoV-2-Virus nutzt ein Protein an der Oberfläche menschlicher Zellen als Eintrittspforte, das sogenannte Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2). Hier greift das sogenannte Spike-Protein des Virus an, um anschließend die Zelle zu infizieren. Die bisher wirksamste medikamentöse Therapie, die wir gegen das SARS-CoV-2 in der Hand haben, sind Antikörper-Therapien.

Hierbei werden rekombinante Antikörper zur Therapie von Covid-19-Erkrankungen eingesetzt, unter anderem auch am TUM-Klinikum rechts der Isar, jedoch entzieht das Virus, sich durch Mutation dem Angriff durch die therapeutischen Antikörper und teilweise sogar den natürlichen, nach einer Impfung ausgebildeten Antikörpern.

Körpereigene Proteine im Einsatz gegen das Virus

Eine andere Strategie verfolgt ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Technischen Universität München, der Ludwig-Maximilians-Universität München, von Helmholtz Munich und der Münchener Formycon AG: Sie haben das ACE2-Protein mit einem Teil eines menschlichen Antikörper-Proteins verbunden und damit einen Wirkstoff geschaffen, der das Spike-Protein des Virus blockiert. In Zellkulturversuchen konnten sie damit das Virus komplett neutralisieren und eine Infektion verhindern.

„Sowohl Impfstoffe als auch Antikörper-Medikamente haben das Problem, dass das Virus ihnen mit jeder erfolgreichen Mutation ein klein wenig ausweicht“, sagt Ulrike Protzer, Leiterin des Instituts für Virologie der TU München und bei Helmholtz Munich. „Dadurch entstehen sogenannte Immune-Escape Varianten.“

Das Team um Professorin Ulrike Protzer und Johannes Buchner, Professor für Biotechnologie in der Chemie-Fakultät der TU München in Garching, bietet daher dem Virus sein wichtigstes Ziel an, das ACE2-Protein.

Die optimale Strategie gegen Mutationen

Da das einfache ACE2-Protein von anderen Enzymen im menschlichen Körper zu schnell abgebaut würde, fusionierten sie das ACE2-Protein mit einem Fragment des menschlichen Antikörpers Immunglobulin G (IgG).

„Da ein optimales Andocken an das ACE2-Protein für das Virus überlebensnotwendig ist, kann das Virus einem Medikament, das genau auf diesem Protein basiert, nicht ausweichen“, sagt Prof. Buchner. „Das Fusionsprotein wird daher auch gegen zukünftige Mutationen sicher wirken.“

Laborversuche mit dem Fusionsprotein, das intern den Namen FYB207 bekommen hat, dem ursprünglichen Virus und den Varianten Alpha, Beta und Delta bestätigen die Annahme des Forschungsteams. Versuche der neuen Omikron-Variante starten gerade.

Zusätzlicher Schutz durch das ACE2-Protein

FYB207 kann potenziell gegen allen Corona-Viren eingesetzt werden, die ACE2 als Eintrittspforte benutzen – nicht nur gegen Varianten des aktuellen SARS-CoV-2-Virus. ACE2 besitzt darüber hinaus eine natürliche Enzymaktivität im Herz-Kreislaufsystem, die einen zusätzlichen Schutz für Lunge, Herz und Niere vor einem bedrohlichen Organversagen bieten könnte.

Zu Beginn der Forschungsarbeit wurden verschiedene Kombinationen von ACE2 und Immunglobulin-Fragmente als Fusionsproteine im Labor getestet. Das Team entschied sich für ein stabiles Fragment des IgG4-Proteins als Fusionspartner. Um die Stabilität weiter zu erhöhen, wurden geringfügige Mutationen eingebaut. Zwei Varianten werden derzeit in präklinischen Studien eingehend untersucht.

„Das Fusionsprotein lässt sich gut biotechnologisch herstellen“, sagt Dr. Carsten Brockmeyer, Mitautor der Studie und CEO der Formycon AG. „Im Rahmen der Kooperation haben wir auch darauf geachtet, dass die ausgewählten Wirkstoffvariationen pharmakologisch günstige Eigenschaften haben. Im ersten Halbjahr des kommenden Jahres hoffen wir, mit den ersten klinischen Studien beginnen zu können.“

„Das SARS-CoV-2-Virus und seine Verwandten werden die Menschheit auch in Zukunft weiter begleiten“, sagt Prof. Ulrike Protzer. „Auch wenn die Impfung schwere Krankheitsverläufe sehr zuverlässig verhindert, die deutlich ansteckenderen Delta- und Omikron-Varianten haben gezeigt, dass sich sowohl Genesene als auch Geimpfte erneut anstecken können. Vor dem Hintergrund zukünftiger, möglicherweise noch ansteckenderer Varianten brauchen wir daher neben der Impfung auch einen breit wirksamen Wirkstoff gegen dieses Virus.“

Publikation:

Picomolar inhibition of SARS-CoV-2 variants of concern by an engineered ACE2-IgG4-Fc fusion protein

Hristo L. Svilenov, Julia Sacherl, Alwin Reiter, Lisa S. Wolff, Cho-Chin Cheng, Marcel Stern, Vincent Grass, Martin Feuerherd, Frank-Peter Wachs, Nicole Simonavicius, Susanne Pippig, Florian Wolschin, Oliver T. Keppler, Johannes Buchner, Carsten Brockmeyer und Ulrike Protzer

Antiviral Research 196 (2021) 105197 – DOI: 10.1016/j.antiviral.2021.105197

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016635422100187X

Mehr Informationen:

Die Arbeiten wurden gefördert durch die Bayerische Forschungsstiftung, das FOR-COVID-Netzwerk des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, die Helmholtz Gemeinschaft und die Peter und Traudl Engelhorn-Stiftung.

Die Entwicklung befindet sich derzeit in der präklinischen Phase. Eine Teilnahme an klinischen Studien ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.

Quelle: PP/Technische Universität München

Titelbild: © Astrid Eckert / TUM

FAKE NEWS BEKÄMPFEN

Unterstützen Sie Mimikama, um gemeinsam gegen Fake News vorzugehen und die Demokratie zu stärken. Helfen Sie mit, Fake News zu stoppen!

Mit Deiner Unterstützung via PayPal, Banküberweisung, Steady oder Patreon ermöglichst Du es uns, Falschmeldungen zu entlarven und klare Fakten zu präsentieren. Jeder Beitrag, groß oder klein, macht einen Unterschied. Vielen Dank für Deine Hilfe! ❤️

Mimikama-Webshop

Unser Ziel bei Mimikama ist einfach: Wir kämpfen mit Humor und Scharfsinn gegen Desinformation und Verschwörungstheorien.

Hinweise: 1) Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell

war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur

Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

2) Einzelne Beiträge (keine Faktenchecks) entstanden durch den Einsatz von maschineller Hilfe und

wurde vor der Publikation gewissenhaft von der Mimikama-Redaktion kontrolliert. (Begründung)

Mit deiner Hilfe unterstützt du eine der wichtigsten unabhängigen Informationsquellen zum Thema Fake News und Verbraucherschutz im deutschsprachigen Raum

INSERT_STEADY_CHECKOUT_HERE

Kämpfe mit uns für ein echtes, faktenbasiertes Internet! Besorgt über Falschmeldungen? Unterstütze Mimikama und hilf uns, Qualität und Vertrauen im digitalen Raum zu fördern. Dein Beitrag, egal in welcher Höhe, hilft uns, weiterhin für eine wahrheitsgetreue Online-Welt zu arbeiten. Unterstütze jetzt und mach einen echten Unterschied! Werde auch Du ein jetzt ein Botschafter von Mimikama

Mehr von Mimikama

Mimikama Workshops & Vorträge: Stark gegen Fake News!

Mit unseren Workshops erleben Sie ein Feuerwerk an Impulsen mit echtem Mehrwert in Medienkompetenz, lernen Fake News und deren Manipulation zu erkennen, schützen sich vor Falschmeldungen und deren Auswirkungen und fördern dabei einen informierten, kritischen und transparenten Umgang mit Informationen.